Es ist inzwischen fast 30 Jahre her, dass ich zur kleinen Pilgerfahrt Mekka besucht habe.

Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, nicht in den Kanon der mir damals gefühlsselig vorkommenden Emotionen einzustimmen, die mir aus diversen Pilgerberichten entgegenschlugen, haben mich die Eindrücke überwältigt. Die Erfahrung, Wege nachgehen zu dürfen, die Million von Menschen vor mir gegangen sind auf der Suche nach Gottes Nähe, war größer und eindrücklicher als ich erwartet hatte.

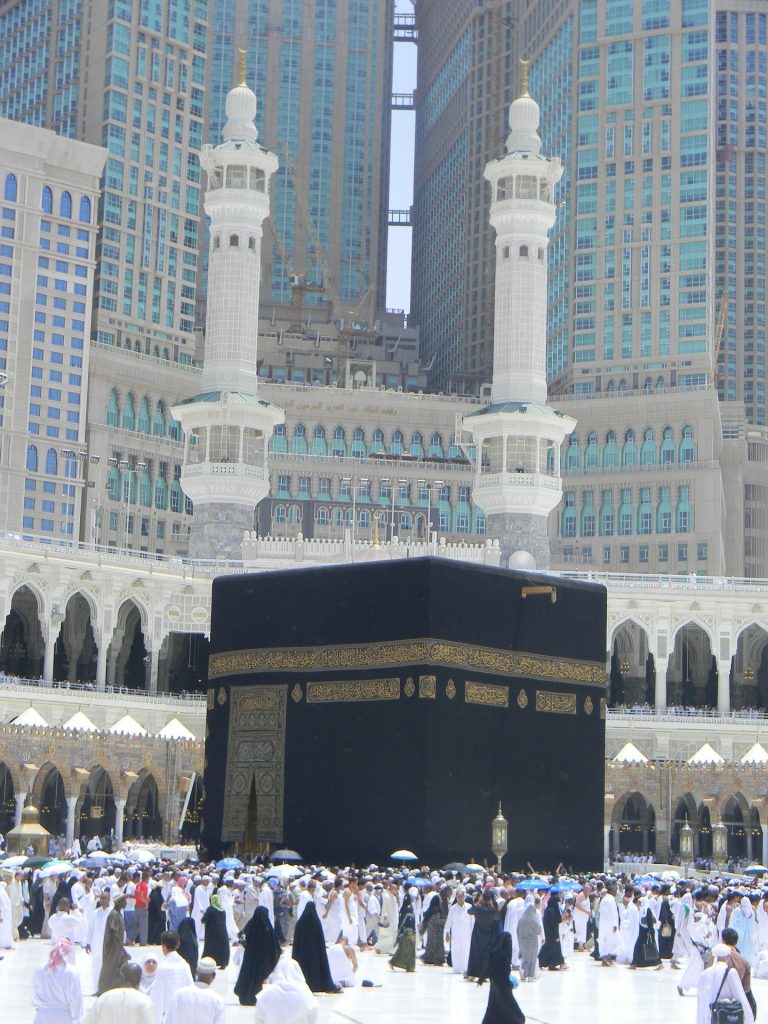

Nach Erfüllung meiner Gebete und Pilgeriten habe ich auch einfach nur Zeit im Haram (Gebiet um die Kaaba) verbracht und die vielen Menschen aus allen Ländern der Welt beobachtet, ich fürchte allzu oft auch mit vor andächtigem Staunen geöffnetem Mund. Ich war erfüllt von der Erfahrung, dass der eine Gott alle diese verschiedenen Menschen zusammenführt.

Eine Begegnung hat mich dabei nachdrücklich geprägt. Eine große und schlanke Frau, wahrscheinlich aus dem Sudan, kam auf mich zu, gab mir die Hand zur Begrüßung und setze sich zu mir. Wir fingen eine etwas stockende Unterhaltung auf Arabisch an und ich hatte das schöne Gefühl, dass sie mich in dem Haus Gottes, dass ihr viel vertrauter schien als mir, begrüßen wollte. Ich fühlte mich willkommen geheißen und geehrt. Nach einer Weile gab sie mir zum Abschied wieder die Hand und ließ mich mit einem beglückten Lächeln zurück.

Meine Tante, die diese Szene beobachtet hatte, sprach mich an und warnte mich: Wolle ich denn Ärger mit den religiösen Wächtern im Haram provozieren, da ich der Frau Geld gegeben hätte? Den Bedürftigen im Haram etwa zu geben, wäre doch verboten. Verwirrt klärte sie mich auf. Dass die Frau mir zweimal die Hand gegeben hatte, war meine zweimalige Chance ihr verstohlen Geld zuzustecken!

Und da wurde mir klar: Ihr würdevolles Auftreten und meine religiöse romantische Versenkung in der spirituellen Welt des Islam haben mich daran gehindert, diesen Code entschlüsseln zu können.

Es ist kein Zufall, dass ich durch die derzeitige Black-lives-matter-Bewegung wieder an diese Erfahrung erinnert wurde und selbstkritisch anmerken möchte: Die Ideale meiner Religion sind wunderbar und großartig. Wenn ich an die Abschiedsrede des Propheten Muhammad denke, dann fällt mir sofort folgender überlieferter Satz ein: „Die gesamte Menschheit stammt von Adam und Eva. Ein Araber hat weder einen Vorrang vor einem Nicht-Araber, noch hat ein Nicht-Araber einen Vorrang vor einem Araber. Weiß hat keinen Vorrang vor Schwarz, noch hat Schwarz einen Vorrang vor Weiß.“

Diese Ideale können ein Antrieb sein, nach ihrer Verwirklichung zu streben. Sie sind die selbige noch nicht. Sie sind anziehend und können das Beste im Menschen hervorbringen. Aber Ideale werden zu einer Gefahr, wenn sie sich wie ein romantischer Schleier über die oft hässliche Wirklichkeit legen und Probleme wie latenter oder auch offen ausgetragener Rassismus unter Muslimen darunter zu verschwinden droht und allzu oft einfach negiert wird. Es braucht den Blick von unten, von dort, wo es nicht schön ist, als Korrektiv. Nicht nur, um die Wirklichkeit mit all ihren Facetten wahrnehmen zu können, sondern auch um den Idealen ihren rosa Schleier zu nehmen und sie zu einem wahren Imperativ werden zu lassen.

Jun.-Prof. Dr. Muna Tatari ist Juniorprofessorin am Seminar für Islamische Theologie im Bereich Islamische Systematische Theologie der Universität Paderborn.