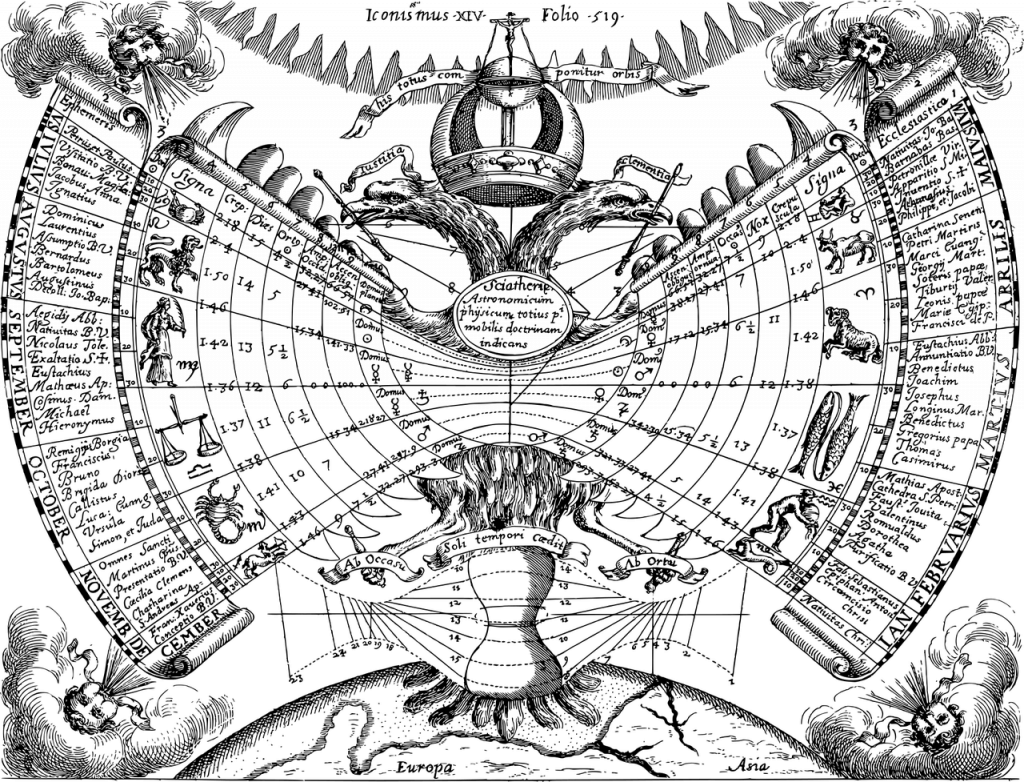

In den Medien ist oft der Satz zu hören, dass die Pandemie uns als Gesellschaft verändern wird. Persönlich kann ich die Aussage nur bestätigen. Seit Beginn der pandemischen Situation habe ich eine neue Leidenschaft: Todesanzeigen lesen. Sie sind in meiner Tageszeitung jeden Samstag als Beilage zwischen dem Sportteil und dem Reisemagazin zu finden. Durch die starken Kontakteinschränkungen im Frühjahr 2020 waren die Todesanzeigen für mich ein wichtiges Informationsmedium, um Kenntnis von dem Tod von Menschen aus dem Bekanntenkreis oder stadtbekannten Persönlichkeiten zu nehmen. Mittlerweile lese ich nicht nur die Namen in den größeren Anzeigen, sondern betrachte jede noch so kleine Anzeige. Meine Gedanken kreisen um jeden Einzelnen und was von ihnen durch die Anzeige übrigbleibt. „Jede Seele wird den Tod schmecken“ (Sure 21, Vers 156). Mit dem Tod ist das Ende ihres irdischen Daseins markiert und ihre Seele ist zu ihrem Ursprung zurückgekehrt, so wie der Koran es in Sure 2, Vers 156 sagt.

Längst verabschiedet habe ich mich von dem Gedanken, das Leben der Verstorbenen nach der Verweildauer auf der Erde nach dem Motto „Wer lange gelebt hat, hatte ein gutes Leben“ zu bewerten. In Gedanken hoffe ich, dass sie ein erfülltes Leben hatten.

Jedes Mal, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis von meiner Leidenschaft erzähle, nehme ich unterschiedliche Reaktionen darauf wahr, die auch vermutlich symptomatisch für den gesellschaftlichen Umgang mit diesem Thema sind. Ich wurde letztens gefragt, warum ich es mache. Ich antworte: Sie steigern meine Dankbarkeit für das Leben als ein Geschenk und anvertrautes Gut Gottes. Sie verändern meine Perspektive auf meine eigene Endlichkeit. Manchmal führt das Thema auch zu einer Stille und ist wie ein Stimmungskiller. In der Mehrheit der Gesellschaft wird das Thema oft wie etwas Privates, wie ein Tabuthema behandelt und führt zu einer erschrockenen Verschlossenheit und Zurückhaltung. Hängt die Verdrängung des Themas in unserer Gesellschaft damit zusammen, dass in unserer säkularisierten Gesellschaft kein Platz für die Endlichkeit und damit der Begrenztheit der menschlichen Existenz ist? Der Drang nach der Steigerung der Leistungsfähigkeit und Selbstoptimierung lässt eben keinen Platz für die Verletzlichkeit.

In vielen Todesanzeigen lese ich den Satz: „Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt“. Eine Aussage, der viele Muslim*innen mehr als irritiert. Im muslimischen Kontext sind Bestattungen keine Privatangelegenheit der Familie. Sie haben immer einen Öffentlichkeitscharakter, zumal die islamische Jurisprudenz es als Aufgabe der Gemeindemitglieder definiert, ihre Toten zu beerdigen. In meinem Herkunftsland ist es Tradition, auf die Beisetzung eines Verstorbenen mit einem Gebetsruf zwischen den Gebetszeiten über Lautsprecher hinzuweisen und den Ort des Totengebetes und des Friedhofes so bekannt zu geben. Und wenn man sich zufällig in der Nähe aufhält, nimmt man an dem Begräbnis als Erinnerung daran teil, dass ein Mitglied der Menschheitsfamilie seine Reise zu seinem Schöpfer, angetreten hat, back to the roots.

Übrigens findet man Todesanzeigen von verstorbenen Muslim*innen ohne Migrationsgeschichte. Verstorbene mit einer Migrationsgeschichte werden mehrheitlich immer noch in ihre Heimatländer überführt. Wenn eine Bestattung in Deutschland erfolgen soll, legt man Wert auf eine zeitnahe Beisetzung, sodass die Beisetzung schneller erfolgt als das Erscheinen der Todesanzeige. Auch wird die Todesnachricht einer verstorbenen muslimischen Person oft über die sozialen Medien schneller und effektiver verbreitet. Hin und wieder werde ich von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft gefragt, ob an dem Tag X eine bekannte muslimische Persönlichkeit auf dem muslimischen Grabfeld beigesetzt worden sei, da man dort eine große Menschenansammlung gesehen habe. In muslimischen Kontexten spielt die Fürsorge eine große Rolle, sodass Verwandte, Freunde oder Bekannte noch zum Teil wochenlang sich um die Hinterbliebenen kümmern und sie im Alltag unterstützen.

Phillippe Ariés arbeitet in seinen Büchern historisch auf, dass in früheren Epochen in Europa die Gemeinschaftskomponente im Umgang mit dem Tod durchaus stärker war. Seit dem 20. Jahrhundert wird der Tod nach Ariés als ein notwendiges Übel angesehen, dass man nicht in die Öffentlichkeit trägt. Inwieweit solche Veränderungen auch in muslimischen Gesellschaften stattgefunden haben bzw. Muslim*innen als religiöse Minderheit in Europa von dem Umgang der dominanten Kultur beeinflusst werden, wäre eine empirische Untersuchung wert.

Dr. Naciye Kamcili-Yildiz ist Mitarbeiterin am Seminar für Islamische Theologie der Universtität Paderborn.

#Tod #Islam #privat #Leben