Am I in the fifth month of the second lockdown, or the second month of the third lockdown? How does one even measure pandemic time? Muslims are notoriously known for never being on time (except when we’re staring at our clocks to count down the miliseconds to sunset after a long day of fasting). But in lockdown time, time itself starts to loose its meaning. Recalling her 40 day sojourn at a Sufi retreat where each day is spent in prayer and reflection, the German writer Michaela Ozelsel claimed that the inner spiritual richness of the experience went so deep that “each new day seemed eventful to me and completely different from the days preceding.” But a lockdown is no spiritual retreat. Perhaps there’s something positive and liberating in that. The illusion of pretending that our physical and emotional state has no impact on our thoughts has been, helpfully, shattered by the pandemic. Here, then, are my observations, solitary and shattered, during lockdown.

The Death of a Prince I could fill this blog with the many titles collected by the late Prince Philip, many of which commemorate his military service. In the days following the Prince’s funeral, the Commonwealth War Graves Commission announced that, unlike white soldiers, hundreds of thousands of black African and Asian soldiers who had died fighting for the Empire had never been commemorated. This reminded me of the brilliant and searing words of the musical artist, poet and author Akala. Such is our tolerance for racism, says Akala, that we often fail to remark on the visibly manifest contradictions it creates in our societies. For instance, the black and brown immigrants who were invited to rebuild the UK after the Queen’s German relatives bombed it are often treated as outsiders who do not really belong in Europe. On the other hand, descendants of the same Germans find it easier to settle in the UK than the black and brown people who first gave up their lives fighting for the UK and whose descendants then helped rebuild the country.

The Death of Irony The parliamentary group of the CDU/CSU alliance have called for an end to cooperation with groups suspected of supporting political Islamism. To repeat: two parties in government in a secular nation state that have the word “Christian” in their names have come out against groups whose politics are informed by their understanding of Islam. After observing a moment’s respectful silence for the death of irony, let us move on. Both these stories appear connected to me because the lack of value accorded to black and brown lives (and deaths) is not merely historical, but ongoing. The absence of commemoration of black and brown deaths is directly related to ongoing efforts to exclude and exile black and brown lives from modern political life. The idea that formations of Christianity can rightfully belong in politics, while Islam must be excluded from all forms of politics, is simply another way of extinguishing the lives of racial minorities, in this case Muslims who are racialized as outsiders. Having given up (for the most part) the ambition of exiling Muslims from European territory, the ongoing project of racialized colonialism now demands the renunciation of Islam as a condition of entry into European politics.

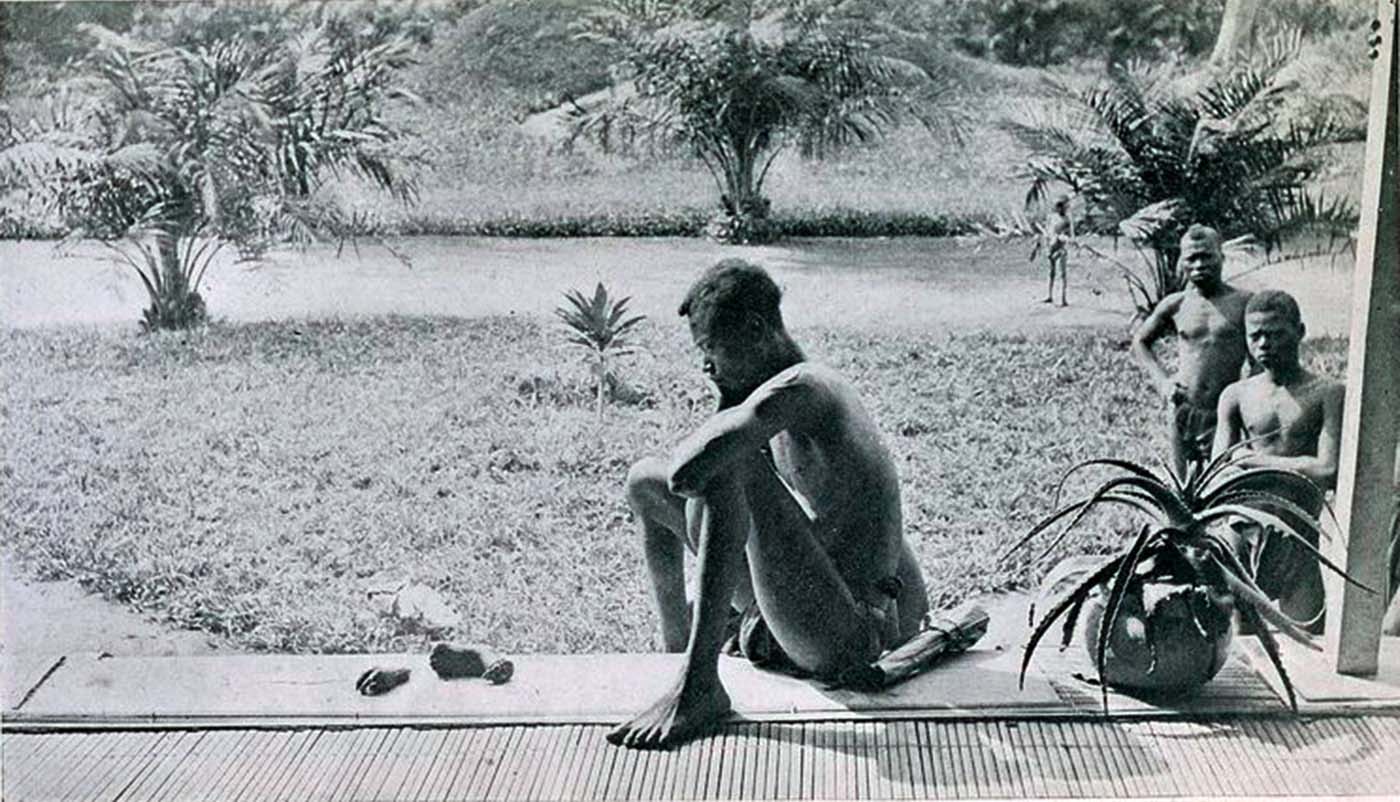

The photograph is by Alice Seeley Harris.

https://rarehistoricalphotos.com/father-hand-belgian-congo-1904/

Dr. Abdul Rahman Mustafa ist Mitarbeiter am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn.

#lockdown #elections #racism