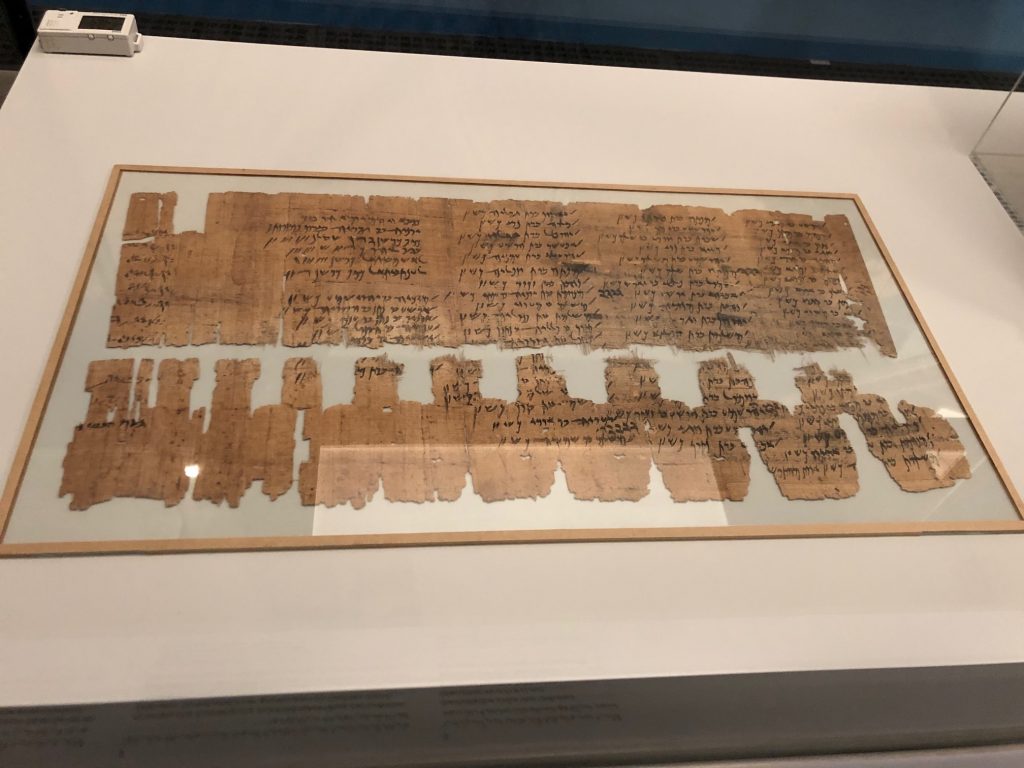

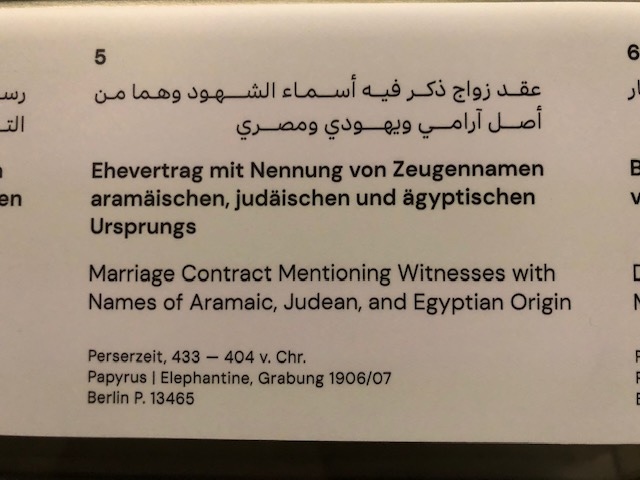

Wer in den Wochen vor der Wahl in Thüringen oder Sachsen unterwegs war, konnte auf den Wahlplakaten einer Partei den Slogan „Schluss mit Multikulti“ lesen. Vorausgesetzt wurde von den Machern dieser Plakate, dass die multikulturelle Gesellschaft eine neuartige Erfindung sei, vielleicht sogar etwas, was man mit dem Schimpfwort „woke“ betiteln kann, und das deshalb abzuschaffen ist. Zurück zum Alten, würden Vertreter:innen dieser Partei wohl propagieren, und die vermeintlich neuartige multikulturelle Gesellschaft gerne wieder abwickeln. Als die Studierenden des Instituts für Evangelische Theologie im August die Museumsinsel in Berlin besuchten und sich auf die Spuren der Bibel und der Religionen im alten Orient begaben, stellten sie u.a. fest, dass „Multikulti“ keinesfalls eine neuartige Erfindung ist. Zum Kontext: Die antiken Völker im Mittelmeer-Raum und weiter östlich bis nach Persien standen über Jahrtausende in regelmäßigem Austausch. Selten ging es um kulturelles Interesse am Anderen, stattdessen meist um politische Vorherrschaft und gewinnbringenden Handel. Regelmäßig bekriegten sich die Hochkulturen der Hethiter, Assyrer, Babylonien, Perser, Griechen, Römer und Ägyptern, in unterschiedlichen Kombinationen, jedoch meist auf dem Gebiet des heutigen Israel/Palästina. Der sogenannte Fruchtbare Halbmond, ein sichelförmiges geographisches Gebiet mit dem Nil im Westen, der Levante im Zentrum und den Zwillingsflüssen Euphrat und Tigris im Osten, war nicht nur vielbetretener Handelsweg, sondern auch der Schauplatz zahlreicher grausamer Vernichtungsfeldzüge. Und trotz aller Konflikte fand im Fruchtbaren Halbmond religiöser und kultureller Austausch statt, und zwar in einem Umfang, der aus heutiger Sicht erstaunt. Das beste Beispiel dafür: die Flussinsel Elephantine. Sie ist nur 1,2 Kilometer lang und 400 Meter breit, befand sich aber ideal gelegen auf dem günstigsten und sichersten Handelsweg Ägyptens, dem Nil, und im Grenzland zu den südlicher gelegenen afrikanischen Nachbarn. Auf ihr lebten unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammen: Menschen aus Ägypten, Nubien, Syrien, Äthiopien, den hellenistischen und römischen Weltreichen, aus Makedonien, Assyrien und Kush, dazu Aramäer und Judäerinnen, Caspier und Araberinnen. Die kleine Insel Elephantine gab diesen Menschen ein kosmopolitisches Zuhause. Sprachen, Kulturen und Religionen mischten sich, die Welten des großen Fruchtbaren Halbmonds und lokale Traditionen existierten nebeneinander. Ein großes europäisches Forschungsprojekt (ERC Grant „Localizing 4000 Years of Cultural History. Texts and Scripts from Elephantine Island in Egypt“) in Zusammenarbeit mit dem Ägyptischen Ministerium für Tourismus und Antiken hat nun tausende Texte und viele andere Funde aus Elephantine, die in 60 Sammlungen in 24 Ländern verstreut waren, ausgewertet, erstmalig digitalisiert und für alle öffentlich gemacht. Die bearbeitete Zeitspanne umfasst Zeugnisse aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeit bis zum Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeit. Die Ausstellung „Elephantine, Insel der Jahrtausende“ ist, passend zu ihrem Thema, dreisprachig beschriftet: in arabischer, englischer und deutscher Sprache. Geruchstationen lassen orientalische Düfte durch den Ausstellungsraum schweben, vieles kann berührt und ertastet werden, ein ägyptischer DJ interpretiert Elephantine noch einmal auf ganz andere Weise. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Mathematiker:innen und Physiker:innen ermöglichte es, geschlossene Papyri und Papyruspäckchen „virtuell“ zu entblättern und lesbar zu machen. Besonders interessant: Die Forscher:innen fanden Dokumente in zehn verschiedenen altorientalischen Sprachen und Belege dafür, dass die Menschen auf Elephantine nicht etwa getrennt in ihren Kiezen lebten, sondern sich auch untereinander kannten, schätzten und sich miteinander verständigen wollten. So nennt ein Ehevertrag aus der Perserzeit (etwa 433-403 v.u.Z.) die Namen von Zeugen der Eheschließung, die aramäischen, judäischen und ägyptischen Ursprungs sind. Ein anderer Text in aramäischer Sprache wurde mit demotischen Schriftzeichen aus der ägyptischen Kultur niedergeschrieben. Er beinhaltet eine biblischen Psalm und einen altägyptischen Totentext und vereint so nicht nur Sprachen, sondern auch Konzepte aus zwei unterschiedliche Religionen. Pluralität und Vielfalt also. „Multikulti“ in der Antike. Ganz selbstverständlich nebeneinander und wahrscheinlich zum Nutzen aller. Dass „Multikulti“ auch damals nicht immer eine leichte Angelegenheit war, zeigen Schreibübungen von Kindern auf Tonscherben. Ungelenk werden dort die fremdem Schriftzeichen niedergeschrieben und Begriffe in der fremden Sprache wieder und wieder geübt. „Multikulti“ mag es schon in der Antike gegeben haben, aber mit ein wenig Mühe ist es schon verbunden. Mühe, die sich lohnte und lohnt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27.10.2024 in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum auf der Museumsinsel in Berlin zu sehen.

Prof. Dr. Claudia Dorit Bergmann ist Universitätsprofessorin für Evangelische Theologie mit dem Schwerpunkt Biblische Exegese und Theologie an der Universität Paderborn.