Geflüchtete, Frau mit Migrationsgeschichte, Sex-Sklavin, Leihmutter, alleinerziehende Mutter eines Sohnes: die biblische Figur Hagar, von der im ersten Buch in der Hebräischen Bibel (Genesis), berichtet wird, ist alles das und viel mehr. Ihre Geschichte ist kurz. In Gen 16 erfährt man, dass Abram und Sarai (später umbenannt zu Abraham und Sara) kein Kind bekommen können und deshalb Hagar als Mutter für einen Sohn benötigen. Hagar dient in ihrem Haushalt und stammt aus Ägypten. Ihr Kind Ismael ist dann der Erstgeborene Abrahams. Ismael wird jedoch zusammen mit seiner Mutter verstoßen, als Sarai in Gen 21 doch noch schwanger wird und Isaak zur Welt bringt.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist Hagars Geschichte in der hebräischen Bibel eine ganz besondere. Die Autoren nutzen nämlich die unterschiedlichsten literarischen Bezüge, um Hagar – eigentlich eine Nebenfigur in der großen Geschichte der Erzeltern – zu porträtieren. Zweimal geht Hagar in die Wüste und trifft dort auf Gottes Boten und göttlichen Beistand. In Gen 16 erhält sie ein göttliches Versprechen von großer Nachkommenschaft, das dem göttlichen Versprechen an Abraham ähnelt. In Gen 21 werden sie und ihr Sohn gerettet, sie erhalten Wasser in der Wüste und einen göttlichen Zuspruch, den sonst nur wichtige männliche Figuren bzw. Propheten in der Hebräischen Bibel erhalten: „Fürchte dich nicht.“ Wüste, Wasser, eine Gottesbegegnung, eine göttliche Geburtsankündigung, ein Erstgeborener in Gefahr, göttlicher Zuspruch und göttliche Hilfe, Gott einen Namen geben … alles diese bedeutsamen Zuschreibungen zeigen, dass Hagars kurze biblische Geschichte keinesfalls nebensächlich ist, sondern dass die Autoren dieser Passagen Hagar sogar mit Abraham vergleichen. Und auch im Quran wird Hagar eine Rolle spielen.

Etwas Besonderes ist auch, dass es den Autoren gelingt, Hagar so zu porträtiert, dass sie über die Zeiten hinweg bis heute ein Spiegel ist für Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten. Menschen aller Art – und besonders Frauen – sehen in Hagars Schicksal Parallelen zu ihrem eigenen. Menschen aller Art finden in ihr die Kraft und die Zuversicht, um die sie selbst noch ringen.

Prof. Dr. Claudia D. Bergmann vom Institut für Evangelische Theologie beginnt in diesem Semester mit Forschungen zur Rezeptionsgeschichte der Hagar-Figur. Sie sollen perspektivisch in einer Publikation münden, die Bergmann und ihr amerikanischer Kollege Thomas R. Blanton verantworten, und die der Nachfolgeband des gerade erscheinenden Sammelbandes Imitating Abraham: Ritual and Exemplarity in Jewish and Christian Contexts (Brill 2025) sein wird. Alle, die Interesse an der Hagar-Figur und ihrer Geschichte haben, können ein Stück weit am Projekt teilhaben:

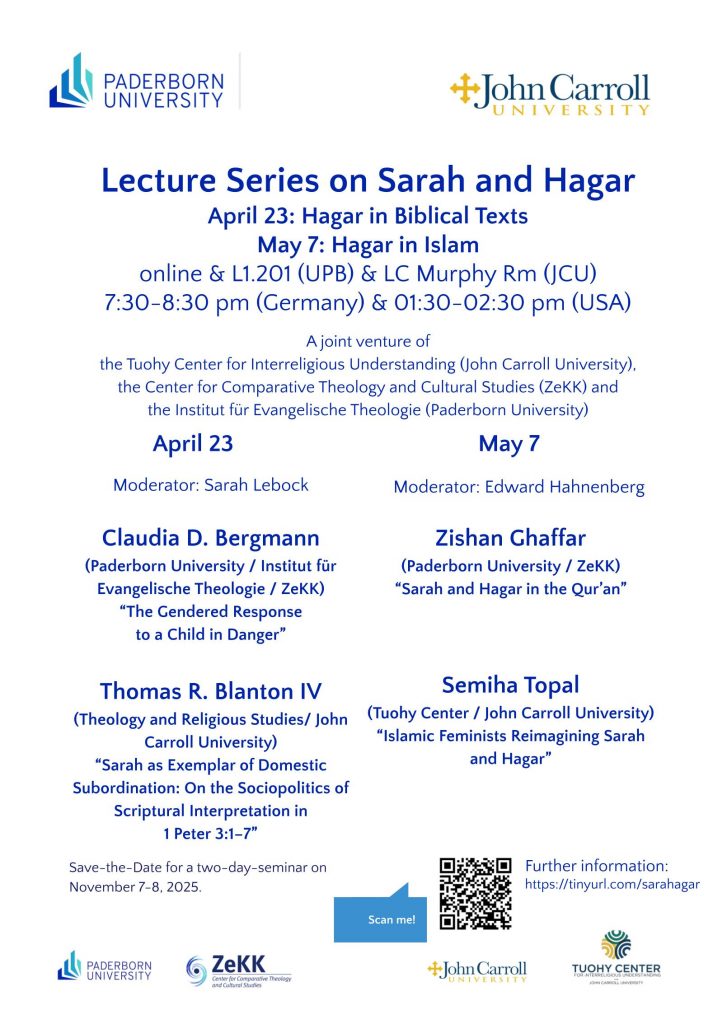

Das Oberseminar am Institut für Evangelische Theologie bietet am 23.04. und 07.05. eine kleine Vorlesungsreihe in englischer Sprache zu den Figuren Sara und Hagar an. Das geschieht in Kooperation mit dem ZeKK und Lehrenden und Studierenden der John Carroll University und dem Tuohy Center for Interreligious Understanding (USA), die jeweils für einen Teil der Abende digital zugeschaltet werden (siehe dazu das verlinkte Plakat).

Wer nach dieser Vortragsreihe noch mehr zu Sara und Hagar erfahren will, hat im Wintersemester 2025/26 Gelegenheit dazu. Dann bietet Bergmann ein Blockseminar mit einem Workshop vom 07.-08.11.2025 an. Auch hier wird es Gelegenheit zur Teilnahme in Präsenz und per Zoom geben.

Prof. Dr. Claudia D. Bergmann ist Professorin für Evangelische Theologie mit dem Schwerpunkt Biblische Exegese und Theologie an der Universität Paderborn.